关于健全和发挥司法救助作用的调研报告

王曦茜

为健全和发挥司法救助作用,笔者以河源市五县一区(紫金县、东源县、连平县、和平县、龙川县、源城区)六个基层法院为视角,对当前我市法院司法救助的实施情况展开调研,通过研究当前人民法院开展司法救助工作存在的问题,进行理性思辨,提出健全和完善司法救助工作的建议,推动司法救助工作步入理性发展轨道,真正发挥司法救助在化解社会矛盾,维护弱势群体合法权益等方面的积极作用。

一、 当前我市基层法院司法救助的工作现状

(一)司法救助的概念和类型

司法救助,是指在办理审判、执行及涉诉信访等案件中,对生活确实困难,迫切需要救助的刑事案件被害人,民事、行政案件申请执行人,涉诉信访人,以及举报人、证人、鉴定人等当事人或者由其赡养、抚养、扶养的近亲属,提供经济上的专项救助。目前,我市基层法院司法救助主要包括:诉讼费用救助、涉诉信访救助、申请执行人救助、刑事被害人救助等。

(二) 司法救助实施的基本情况

通过调查研究发现,我市各基层法院司法救助实施情况有以下几个特点:

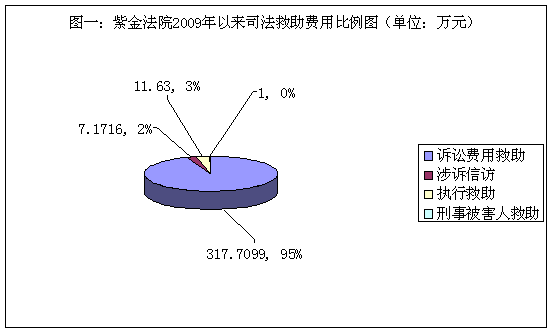

1、诉讼费用救助占最大比例,刑事被害人救助占比例最小。如紫金法院自2009年以来,诉讼费用救助费用317.7099万元,占94.13%,而2014年4月份启动的刑事被害人救助仅有1例,救助费用为1万元,仅占0.30%。(如图一)

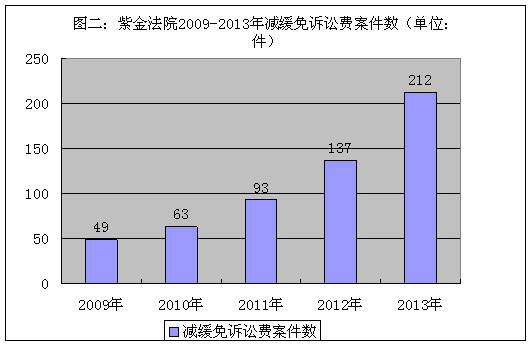

2、司法救助申请件数有逐年上升趋势。当前我国正处于社会转型期,社会矛盾纠纷数量急剧增加,当事人法律意识不断增强,纠纷解决方式司法化。近年来法院倡导司法为民,积极开展司法救助,司法救助申请件数逐年上升。如紫金法院诉讼费用救助缓交申请件数逐年上升非常明显。(如图二)

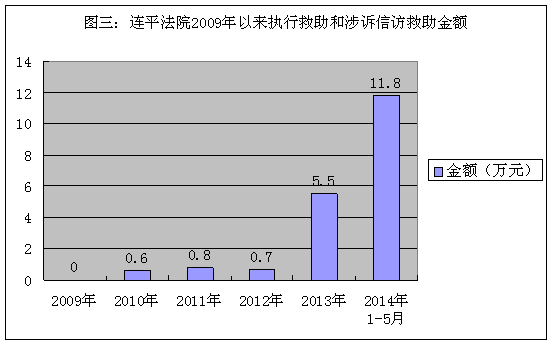

3、执行救助和涉诉信访救助受重视。执行救助和涉诉信访救助较之诉讼救助,更能解决特困申请人燃眉之急,缓解矛盾纠纷,对化解执行难题、减少信访、维护社会稳定有其积极的作用,执行救助和涉诉信访救助更受重视。如紫金法院2009年成立执行救助基金制度,作为法院化解执行难,创新执行工作机制中的新举措;东源法院每年发放执行救助和诉讼信访救助金额都达上十万(如表1);连平法院2009年以来执行救助和涉诉信访救助金额也不断在增加(如图三)。

表1:东源法院2009-2014年6月发放执行救助金金额

|

年份 |

金额(万元) |

|

2009年 |

25.8 |

|

2010年 |

33.5 |

|

2011年 |

30 |

|

2012年 |

12.3 |

|

2013年 |

11.5 |

|

2014年1至6月份 |

55.5 |

4、不同类型的救助经费来源和管理有别。我国对司法救助基金保障没有明确的法律规定,各地法院的救助资金来源不一。有的由地方财政预算保障,如连平法院每年由财政预算30万元作为司法救助专款;有的法院的救助资金由地方财政预算和法院审判经费共同承担,如东源法院司法救助费用由县财政拨付,不足部分由法院办公经费承担;有的由法院自身解决,例如紫金法院当前的司法救助经费是由法院经费中的上级政法转移支付资金承担。另外,不同类型的救助资金的管理也不一样。如东源法院诉讼救助资金由县财政设立专项账户对诉讼费进行专门管理,执行救助费用从县财政拨付到政法委的专项司法救助金由政法委管理和发放,而从本院办公经费支出司法救助金则由东源法院自行管理和发放。

二、当前法院司法救助工作存在的问题

(一)司法救助制度不完善

1、缺乏统一立法。到目前为止,全国和广东省均未建立统一的对困难当事人给予司法救助的法律法规。

2、缺乏制约和监督机制。因无统一立法,法院对司法救助的制约和监督机制十分不完善,很多法院尚未建立监督机制,没有纠错和处罚措施,导致当事人滥用诉权骗取救助,法官给予不符合条件的申请人“人情救助”等现象出现,影响救助的实效。

(二)司法救助运作机制混乱

1、救助条件和标准不明确。目前,我国对司法救助条件和标准未进行明确统一的规定,相关规定中“生活特别困难、确有需要的案件当事人”标准比较模糊,困难程度在实际操作中很难查明判断,实践中司法救助标准只能由法院自己掌握,以致于各法院间救助金额相差甚远,即使在同一法院对不同案件的救助金额也存在差异。

2、救助金审批复杂且不一。就紫金法院来看,已成立救助基金制度的执行救助由本院审批发放,而未在法院成立救助基金制度的,如刑事被害人救助金申请审批工作需先后经过法院、地方政法委、财政三个部门审批,审查批准后,救助金需从财政局划拨至政法委,再由政法委划拨至法院,程序非常繁琐。

(三)救助经费保障不足

1、财政保障缺位。在不少地方,法院实施司法救助的经费没有完全甚至完全没有纳入财政预算,也没有得到社会资金的支持,只能从审判经费中抽取。对于山区法院,在审判经费本来就紧张的情况下更加捉襟见肘。财政保障缺位导致救助资金不足,严重影响了司法救助工作的开展。

2、个案救助金额偏低。由于财政保障的缺失,救助经费严重不足,“僧多粥少”现象严重,个案救助资金金额自然偏低。在我们发放的调研问卷中,在52位亲自或有亲朋好友申请过司法救助的人中,有32%的人认为司法救助金额偏少,有68%则认为司法救助金额非常少。

(四)实际效果不理想

1、存在重复申请救助情况。由于个案救助金额少不能解决特困当事人的需求,加上当前国家社会保障机制不完善,申请救助执行申请人在未能拿到执行款情况下,将申请救助款作为另一维权途径,不断重复到法院申请救助款。有些信访人获得司法救助款后写了息诉罢访保证书表示不再上访,但时隔不久,又以同一问题重复上访。例如紫金法院(2007)河紫法执字第64号执行标的为5万元,申请执行当事人先后4次到法院申请执行救助,分别领取救济款2000元,300元,300元,15000元,共计1.76万元。

2、未能彻底改变执行难和涉诉信访现状。因诉讼费用救助不会对法院审判经费造成太大的影响,法院司法救助中诉讼费用救助占了大比重,很好地解决了当事人起诉难的问题。但是执行救助和涉诉信访救助因经费不足,救助的数量少,因而未能彻底改变执行难和涉诉信访压力大的现状。

三、健全和发挥司法救助作用的的措施和建议

(一)完善司法救助制度

1、制定统一的司法救助法。现行救助制度立法滞后,建议是制定统一的司法救助法,对司法救助的救助对象,救助标准,救助条件,救助范围,救助程序,资金来源等进行具体明确的规定。各地区根据当地社会经济发展水平也可制定实施细则,对司法救助标准、条件、证明材料等进行统一的规定,确保司法救助工作有法可依,有序开展。

2、建立监督和惩罚机制。通过健全法律或制度对监督和惩罚机制作出明确规定,法院可成立司法救助工作委员会负责开展司法救助工作。如果当事人申请司法救助有不当企图,经对方当事人提出异议或者法院发现,委员会应当作出撤销的决定,并处以一定数额的罚款;如果法院工作人员滥用权力给予不符合条件当事人救助,一经发现要追回救助款,委员会要对法院工作人员作出处分,情节严重的依法追究法律责任;另外,还要赋予申请救助金当事人复议权,当事人申请司法救助未获批准的,可向委员会申请复议一次,委员会应及时作出书面答复。

(二)建立经费保障和管理机制

1、建立财政预算,保障资金充足。“巧妇难为无米之炊”,救助经费的落实是开展司法救助工作的重要保障。通过立法形式将司法救助经费纳入财政预算,另外中央财政和省财政通过政法转移支付对地方所需司法救助资金予以适当补助,从根本上解决司法救助经费短缺的问题。根据地区经济发展的不平衡予以差异化确定,经济落后地区因财政困难救助资金少,中央和省财政支付比例应该更大,对经济发展好的地区可适当降低。

2、拓宽经费来源渠道,严格资金管理。坚持政府主导,社会广泛参与的资金筹集方式。法院建立完善司法救助资金制度,鼓励个人、企业和社会组织捐助司法救助资金。对救助资金进行严格管理,确保管好、用好救助金。每年向财政局报送当年发放救助资金的明细情况,接受纪检、检查和审计部门的监督,确保专款专用。对个人、企业和社会组织捐助的救助资金,全程及时公开,确保资金使用的透明公正。

(三)规范司法救助运作机制

1.加强宣传完善启动程序。在司法救助金经费充足的前提下,法院可加强司法救助宣传力度,确保弱势群体充分了解司法救助工作,及时获得司法救助。对于符合条件的当事人司法机关应主动将救助渠道告知当事人,由当事人决定是否启动司法救助金申请。

2、简化资金划拨和审批程序。经过财政预算的司法救助款可直接下拨到法院,不需再经政法委发放司法救助款,直接由法院审核批准发放。每年年底法院要向财政局报告救助金使用情况并接受审计监督,同时作下一年的司法救助金额预算,当年救助金如有结余转入下年度继续使用。

(四)构建多维救助模式

1、联合开展法律援助。申请司法救助的当事人可以同时申请法律援助,法院依法审查缓减免诉讼费用时,司法行政部门也同时审查司法援助,这样既有利于节省制度成本,也能够方便当事人。

2、建立社会保障衔接机制。对于未纳入国家司法救助范围或者实施司法救助后仍然面临生活困难的当事人,符合社会救助条件的,法院可以协助其申请其他社会救济。申请司法救助所提供相关法律文书、身份材料、生活困难证明等证明材料,亦可作为申请其他社会救济的材料,法院可协助审核,快速申请相关救济,充分落实社会保障制度。

结语

司法救助坚持“救急不救贫”和“一次性救助”原则,主要是解决申请执行人、涉诉信访当事人、刑事被害人因合法权益遭受侵害导致家庭生活陷入困境或急需治疗费用的燃眉之急,不能解决当事人的长期困难,从长远角度考虑,建立司法救助和社会救济制度的有机衔接机制,将困难当事人纳入到低保、医保、养老保险等社会保障范畴,才能从根本上帮助解决他们的困难,才能真正实现公平正义和社会和谐。